太图之声(第1419期) ▏《觉醒》12-见到陶老师的女儿和她的亲戚们(二)

2023年09月27日 10:59:45

编辑撰稿人

黄丽萍

太原市图书馆数字资源部馆员

播讲人

张茹

太原市图书馆多媒体服务部主任、副研究馆员

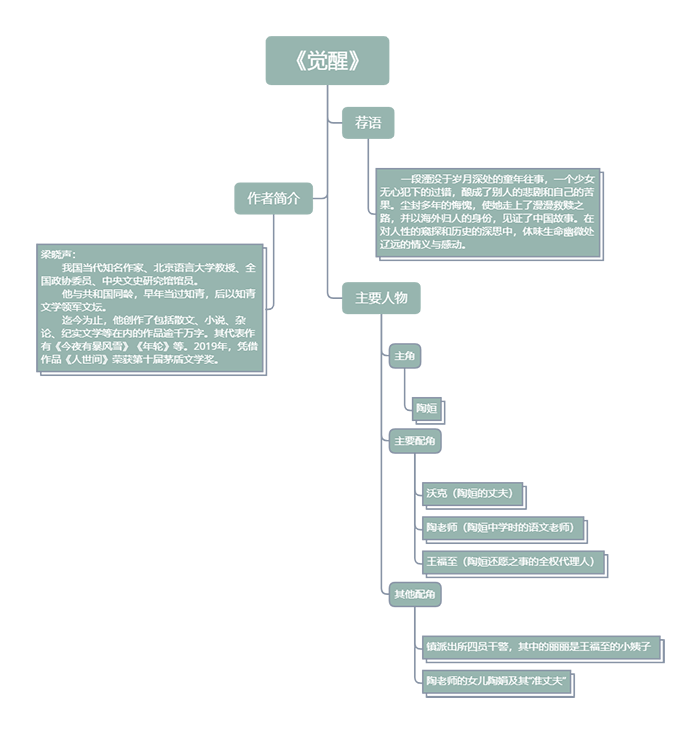

思维导图

见到陶老师的女儿和她的亲戚们(二)

快到尚仁村村口时,王福至突然开口说:“我明白了……我一定鞍前马后,非把你们的事办好不可,要不然连我小姨子也得埋怨我。至于服务费,到时候你们看着给,不给我都高高兴兴送你们走。人心七窍,有一窍得是人和人心心相通的。那一窍相通了,许多事都好商量了,对不对?”

陶姮和丈夫没接他的话。

倒是她的一只手,握着丈夫的一只手了。那会儿,她忽然又怕死了,觉得其实并没活够。

车开至尚仁村僻幽之处的一户农家院落前停住,两扇用铁条简单焊成的院门敞开着,锈迹斑斑。院内的水泥地由于塌陷而龟裂了一大片,院外的沙土地满目杂草。

三人下车后,从院内跑出一条小狗,小狗绕着三人的腿嗅来嗅去,这时吱呀一响,正对着院门口的一扇屋门开了。从屋里迈出一个女人,四十多岁,齐耳根的短发染过不久,黑得不真实;中等身材,消瘦,脸色憔悴;穿着身旧衣服,趿着双破布鞋。然而一边的耳垂上却戴着耳环,在日照下闪着金灿灿的光,不知是真金的还是镀金的。

她毫无表情地望着三人点一下头。

王福至小声说她就是陶老师的女儿,叫陶娟。

在陶娟的一再要求下,王福至将车开进了院子。

陶姮和丈夫跟在车后进了院子,但见正对院门的是一排三间老屋子,木结构,这里那里的木板木柱,业已腐朽,残破得难看。院子的左边是猪圈,静悄悄的,显然没猪。右边是柴草棚,似乎也是鸡窝,几只鸡无精打采地趴在干草上。

陶娟说:“进屋吧。”

她还是面无表情,推了屋门一下,使门开得更大些。

王福至率先,沃克居中,三人依次往屋里进。跟在最后的陶姮听到院门响,回头看了一眼,见不知从哪儿出来的一个男人已将双扇铁门掩上,正往铁门上绕铁链子。她觉得奇怪,就没立刻跟进屋,想要看个究竟。

只见那男人不但往铁门上绕铁链子,还用一把锈迹斑斑的大锁将门锁上了。他一转身,见陶姮在望着他,将手中的钥匙抛接一下,大模大样地揣入兜里,复一转身,面朝铁门掏出烟吞云吐雾起来。

那男人也和陶娟一样面无表情。

陶娟催促:“进屋啊!”

陶姮装没听到。

“来都来了,还怕进屋啊?”陶娟的目光和话语,流露着不善的意味了。

陶姮不自然地笑道:“不怕。怕就不来了。”

言罢,也进了屋。那照例是农村人家的堂屋,不见一人。而两边屋子的门都关着。

陶娟也进了屋,关门。然后朝陶姮一转身,指着左屋门说:“进这屋。”

她话音刚落,右屋门突然开了,出来年龄不等的五六个女人。她们中一个小个子老太太上前一步,一手揪住陶姮衣襟,一手握拳便打,边打边哭边嚷嚷:“你这仇人呀,可把我们老陶家人害惨啦!今天你不把我们一个个全都答对高兴了,那你可就来得去不得啦!……”

那老太太的拳头打得倒没多大劲儿,但是陶姮着实被吓傻了,脸都白了。

说时迟,那时快,左屋门也咣当一声开了,沃克跨将出来,怒视着老太太大吼一声:“你给我住手!”

老太太见眼前冷不丁出现一个蓝眼睛、黄头发、大个子的老外,而且指着自己对自己吼,一时也吓傻了,揪住陶姮衣襟的手松开了。沃克一把抓住老太太后衣领,拎只兔子似的,将老太太双脚拎得离了地,又像放一件易碎的东西似的,将老太太放入了已空无一人的右屋里。

而左屋里随之跨出两条汉子,捋胳膊挽袖子,要对沃克动武。

陶姮急忙上前一步,伸开双臂护在丈夫身前,挡住两个汉子的进犯。她的脸已恢复了血色,镇定地说:“事情跟我丈夫毫无关系,当年那笔账你们跟我一个人算好啦。”

幸而王福至也及时从左间屋出来了,挨个劝、推,总算将沃克和两个汉子推进了屋里。混乱中,陶姮也不知是被陶娟还是被别的女人们推入了屋。

这左间屋有一张光板单人床和一条换了一支新凳腿的旧长凳。光板床沿挤坐着四个男人,长凳上挤坐着三个男人。另外五个男人没地方坐,靠墙站着或靠墙蹲着。而陶姮夫妇和王福至仅有门口那点儿空间可站了,在三人背后是从外边围成人墙的女人们,正堵着门口的是陶娟和一个抱孩子的女人。

王福至站在陶姮身旁,他小声说:“别怕,有我呢。”

陶姮狠狠瞪他一眼,用目光“说”出的话是——想不到我上了你的当!

王福至明白了她的目光,又小声表白:“我和他们没搞成一伙!”

在陶姮听来,他那是典型的“此地无银三百两”。她头脑中迅速地前思后想了一番,组合在一起的结论那就是——王福至或者是从一开始就精心策划好了今天这一步棋,一点儿一点儿地博取她的信任和好感,终于将她和丈夫诓入了这狼窝虎穴;或者是被收买了,叛变了,明明已成了同伙,却还企图充当“白脸儿”。

对方的男人中有四五个吸烟的,而且吸的还是劣质烟。屋子本就不大,虽然开着门,还是烟雾缭绕,熏得陶姮流出了眼泪。

丈夫扭头看她一眼,用手掌心替她拭去眼泪,也小声说:“别怕,有我呢!”然后大步走至窗前,将窗打开了。

一时间,空气形成对流,满屋烟雾迅速向门外飘散,围在门外的女人们有的被呛咳嗽了。

陶娟回头看她们一眼,阴沉着脸说:“打算走的趁早走。那留下的,才是非把今天这事解决了不可的人。此时此地,要的就是一股心齐的劲儿。”说罢,转脸也瞥了陶姮一眼。那显然是种告白,意思是我的话也是说给你听的。其实即使她不瞥那一眼,陶姮也听出了她的话明明也是在威胁。但是陶姮倒渐渐地镇定下来,不感到所陷的局面有多么凶险了。中国毕竟已进入一个法治的时代,她相信陶老师的这些亲属们不可能一点儿法制观念都没有,一味胡来。况且,她的初衷是良好的,就算王福至已与他们勾结在一起沆瀣一气了,那他也不至于居然没将她的初衷传达给他们。

这么一想,她什么都不害怕,心中反而滋生了一种久违的兴奋,类似于一个小孩子参与到了冒险的游戏之中。她在心里对自己说:我一个将死的人,还有什么事是值得恐慌的呢?还有必要怕这么一些人吗?

于是她笑了一下。

几乎所有的人都看到她笑了一下。自然,除了一个人,几乎所有的人都被她笑得奇怪起来。最觉得奇怪的是陶娟。她一看到陶姮笑,立刻将目光转移到了一个秃头男人脸上,分明是在用目光问他——她笑什么?那男人的眼一接触到她的目光,竟仰起脸望着屋顶了,仿佛在以那种样子回答她——我怎么知道?你是主角,我只不过是配角。接下来的戏该怎么唱,还不是得看你的能耐吗?

这微妙的一幕被陶姮观察到了。

奇怪感仅次于陶娟的是王福至,他本已看出了陶姮起初的忐忑,正寻思着该如何有效地安抚她;忽见她一笑,困惑了。见她笑后的表情由不安转为镇定,他不但困惑,而且相当讶然。这使他自己也镇定了些,因为依他想来,有自己这么一个不可小觑的人物的面子碍着,自己还有着说和人的特殊身份,谅陶娟等人再怎么胡搅蛮缠,估计也不敢将一件好事闹到难以收拾的地步。所以他认为他的镇定是有充分理由的。

陶娟也镇定了。她觉得陶姮的笑是好事,总比她满脸惊慌好。

但她为什么就一下子变得镇定了呢?她心里究竟是怎么想的忽然镇定了呢?她又为什么那么轻松地一笑呢?

连自己也并没镇定到不由一笑的地步啊!

陶娟一时瞠目结舌地瞪着陶姮发呆。

满屋子人中,那唯一对陶姮的笑不觉奇怪的人是沃克。毕竟是夫妻,他立刻就解读清楚了妻子那笑的内涵——我本来极善,但谁们若不正确对待我的善意,我可也不是好欺负的。

作为陶姮的丈夫,他对她为人处世的方式再深谙不过了。而且她正是凭着这一种你敬我一尺,我敬你一丈;你若误以为我好欺负便欺负于我,我便让你领教我不好欺负的一面的后发制人的性格,才在他们那所大学里赢得美国教授同行们的尊重的。典型的美国人不喜欢似乎比他们还惹不起的外国人,但也同样不喜欢任人欺负的外国人。他的父辈从荷兰移民美国以后,用了几近于小半生的时间才总算明白了这一点,而陶姮这个中国女性,一脚踏入美国,却仅用了一年多点儿的时间就明白了,这是不论他自己还是他的家人都佩服得五体投地的。

他以为她那笑,意味着她心中已有了应付眼前不利形势的策略,而且既是大无畏的又是稳操胜券的。所以他也没什么不安的了,只觉得挺刺激的了。

返回顶部

返回顶部