太图之声(第1421期) ▏《觉醒》14-见到陶老师的女儿和她的亲戚们(四)

2023年10月02日 15:04:58

编辑撰稿人

张瑞峰

太原市图书馆多媒体服务部馆员

播讲人

张茹

太原市图书馆多媒体服务部主任、副研究馆员

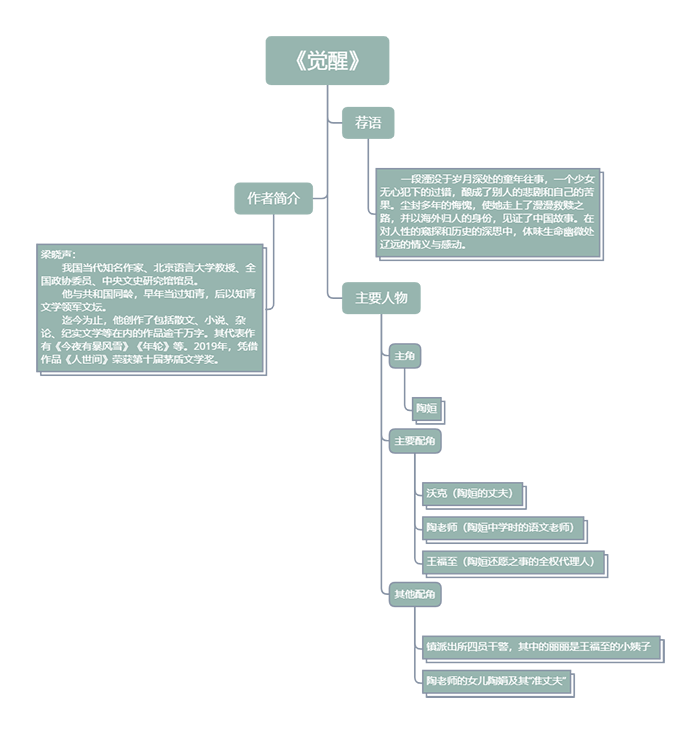

思维导图

见到陶老师的女儿和她的亲戚们(四)

王福至拿着“协议书”,迫不及待地看了起来。

陶姮的目光缓慢地从那些男人的脸上一一移过。

十几年的教授生涯,使她对人脸具有相当丰富的“阅读”经验。某些学期她开的是大课,往往面对一二百名学生。那时学生们的一举一动,以及他们对于她的提问的种种不同反应,尽收她的眼底。他们回答提问的话语,有几分认真,几分不认真;对她的观点是心悦诚服还是根本不屑,或者有所保留地接受,她都能迅速地在头脑中予以分类、辨析、解构、比较和进一步给出回答。用“阅人无数”四个字形容她,虽未免夸张,但不算是用词不当。

满屋子的陌生男人(确切地说,是些男性农民),较年轻的也有四十几岁了,几位年长者的年龄皆在六十岁以上。陶娟的舅爷有六十四五岁的样子。陶姮从他们大多数人的脸上,读出了巴望、企图、沮丧、自责和无奈、无辜。他们仿佛是必须杀生的佛门弟子。不杀生,则自己的生存便大成问题。而白刀子进去,红刀子出来,又实在是违背自己的善性。但已操刀在手,看起来他们还是打算一边在心中默念“善哉善哉,罪过罪过”,一边狠着心下手的。

这使陶姮的心情很复杂。一方面,她因为他们的贪婪而顿生嫌恶;另一方面,又因为毕竟看出了他们大多数人还有内疚之心而不无同情。

是的,她倒是不怎么同情自己,反而多少有些同情他们。中国已不是三十多年前的中国了,自己也不是三十多年前那个不管被谁瞪一眼都会接连数日忐忑不安的,即使深爱自己的父母也无法予以保护的少女了;而眼前的农民们,也断没了可以在“革命者”的指挥之下一拥而上刨别人家祖坟的 “革命”权利了!

三十多年前的她,单纯的双眼见惯了如此这般的些个农民,凌辱或虐待被“革命”打翻在地的人,包括女人和老人,有时对少男少女也不怜悯。而三十五年后的今天,她的双眼早已由单纯而变得敏锐又世故;他们的双眼里却一丝一毫也没有了当年那种不可名状的凶横之气,反而变得像羊、牛、马或小狗的眼一样温良又单纯了。即使嘴上说着凶横的话和装出凶横的样子时,从他们眼中所投出的目光的实质也还是善性的。

不错,除了几位年长者,其他男人肯定并不是三十多年前那些令她害怕的农民。当年他们大抵是孩子,显然与她一家当年的遭遇毫无关系。当年的某些事对她是不堪回首的,后来经常重现在她的梦境之中。而对于他们,则很可能不留任何记忆了。

但是那几位年长者,三十多年前他们可都是大人了啊!陶姮看着他们,内心里不由得这么想——他们也彻底忘了她一家当年被押解到尚仁村后,全村人如何集中在一起对包括十三岁的她在内的她一家三口进行口诛笔伐的情形了吗?忘了后来某些村人是如何高举锄镐将她外祖父母的坟刨了,将她外祖父母的骨骸扔得哪哪儿都是的情形了吗?忘了某些村人呵斥和辱骂她的父母如恐吓野狗一样的情形了吗……

他们中,有没有当年那样的令她害怕的农民呢?

如果有,那么他就不在乎有可能被她指认出来,并同样要求予以补偿吗?

如果没有,那么他们对于她从美国远道而来的初衷又究竟是怎么想的呢?

她企图与他们敞开心扉交流感受的愿望,在王福至认真看那几页纸的几分钟里,一下子变得特别强烈。

陶娟的舅爷,此时深重地叹了口气。

其他老少爷们儿,会吸烟的,都掏出烟来,你的抛给我一支,我的抛给你一支。

王福至看那几页纸看得太过认真了,他还随身带了一个小计算器,一手拿着那几页纸反反复复看起来没完没了,一手拿着计算器不停地按,像某些城里的“80后”单手拿着手机发短信。

陶姮看出,满屋人的耐心都已到了极限。陶娟瞪着王福至的那种目光,仿佛会随时变成闪电,将他出其不意地从头顶劈到胯裆一下子劈为两半。

在近乎凝固的气氛中,王福至开口道:“我是他们夫妇二人的受托人,这一点我一开始就跟你声明过了。”——他一旋身,侧脸看着门外的女人们又说:“我再声明一次,我是他们夫妇的受托人,你们听明白了吗?”

门外的女人们一个个点头不止,脸上呈现出不同程度的敬意。显然,王福至郑重声明了的“受托人”身份,使她们对他刮目相看起来。

沃克看一眼陶姮,说道:“对,我们得尊重我们的受托人。”

陶姮对丈夫的回答感到很满意,她点头道:“对。他是我们唯一倚重的受托人。不但我们得尊重他,你们也应该尊重他,否则咱们之间的事难以顺利解决。”

王福至对陶姮的话更觉满意,他矜持地笑了,脸上甚至呈现出几分对陶姮的感激来。

陶娟双手往腰间一叉,柳眉倒竖,杏眼圆睁。她那双柳眉是后纹的,她那双杏眼是做过双眼皮儿后变成了杏核儿形的。

但她张了张嘴,一句话也没说出来。不是话到口边强咽下去了,而是根本没想好该说什么就急切地徒自张了张嘴。

秃头男人突然向王福至发飙:“我也是受托人,你刚才怎么不尊重我?!”——他一步跨到王福至跟前,手指几乎戳到王福至的脸了。

王福至对那根手指视而不见,冷笑道:“我也没不尊重你啊!陶娟一说你是她的代理人,我心里就开始老尊重你了。那你说,你具体要求我怎么尊重你?”

秃头男人也徒自张了张嘴,被讽刺得说不出话。如同胸口堵一个大嗝儿,怎么也打不上来,脸憋紫了,快要窒息得翻着白眼直挺挺地往后仰倒似的。他左扭头看,右扭头看,目光在那些个男人中睃来睃去,流露着难以掩饰的求助的意思,希望有谁也能替他顶王福至几句,将王福至也噎得干张嘴说不出话来。但不管他满怀希望地看着谁,却一个挺身而出的人也没有。那些男人们仿佛皆变成了小孩子,或皆脑子进水了,难以领会他那目光的意思了。

然而他的手还指着王福至的脸。

王福至苦笑道:“大家如果不是瞎子,那就都看到了吧?就他现在对我这样子,反倒能说他尊重我胜过我尊重他吗?”

秃头男人的那只手臂,从肩头被砍断了筋骨一般,这才嗒然垂下。

陶姮和丈夫看着他俩那一幕,也都不说什么。

在沃克,是对王福至的能说会道大为欣赏了。欣赏得无话可说。如果说此前他还对妻子信任王福至这么一个农民作为“全权代理人”心存歧见,那么这会儿他满心间都是对王福至的信赖和对妻子的佩服了——佩服妻子识人的眼光和用人的魄力。

在陶姮,却是因为仍在考察王福至背叛与否而暂且有话不说。如果他真的已经与他们勾结在一起了,那他做戏的水平可委实太高超了。陶娟和她的“全权代理人”以及屋里屋外的男人女人们,做戏的水平也委实太高超了。那么,不论王福至还是屋里屋外的男人女人们,就都是很可怕的人了。当然,也是很令她嫌恶的人。

陶姮的人生经验告诉她——世界上任何一个国家都会有一些人为了达到某种利己目的而串通一气集体做戏。对于那样一些人,水平并不怎么高的甚或水平拙劣的,她的嫌恶倒还有限。因为她觉得他们或许还有悔过自新的一天。但对于做戏水平高超者,她的嫌恶简直可以说是无限的。她认为后者们是不可救药的。并且认为跟他们是不必讲仁义和忏悔的。

那会儿她暗自下了这么一种决心——倘若他们夫妇所面对的个个都是善于惯于做戏的人,那么她的忏悔将仅是对于陶老师一个人,找个机会巧妙脱身,再到精神病院去看望了陶老师后,就要以尽快离开中国为上策了。但是回到美国后,她会定期往精神病院寄美金的,为的是使陶老师能够受到较好的照顾。至于其他陶老师的亲戚,也就是眼前这些男女包括陶娟这个陶老师的女儿,一分钱都休想从她这里得到!她认为陶老师居然有陶娟这么一个女儿也是一种不幸……

返回顶部

返回顶部