太图之声(第1488期)| 《微尘》6-父亲这辈子(下)

2024年01月03日 09:29:24

编辑撰稿人

石兆楠

太原市图书馆典藏部馆员

播讲人

黄丽萍

太原市图书馆数字资源部馆员

文稿审核:张瑞峰

录音剪辑:张瑞峰

配图设计:张瑞峰

思维导图制作:张瑞峰

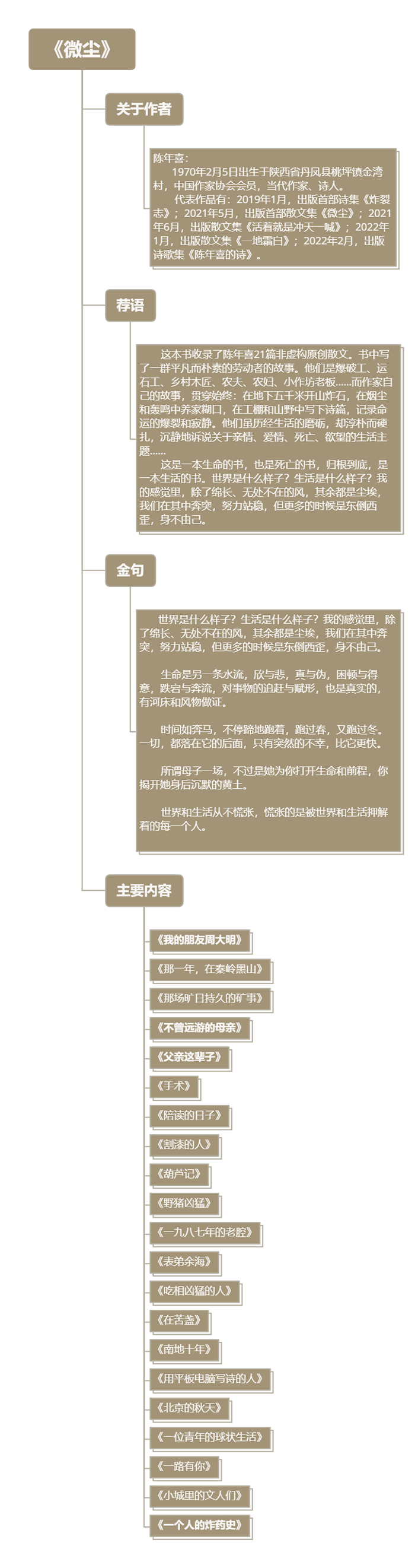

思维导图

父亲这辈子(下)

这些年,城镇化快速发展,年轻人进城、进厂、进矿,村子的人也少了,因此父亲连棺材也不用打了。他像一位无人问津的过气明星,干了很多事,又似乎什么也没干,如同一个影子。

那几年,我在另一座矿山打工,在一个叫马鬃山的北陲边地,我接到初中侄儿打来的电话,说父亲天天在东梁上打石头,背石头,吃饭都喊不回去,让我劝一劝他。

我打电话过去,问父亲在山上干什么。他说:“盖庙啊,娘娘庙都毁多少年了,人烟没个庙护着怎么行?”我听了一愣,一时无话可说。

东梁是整个村子唯一的制高点。山顶上,有一棵大树,已经老得认不清是橡树还是青杠。几年前的某一天,大树轰然倒掉了,村子里的人听到一声巨响。巨大的一堆柴火足有上万斤,没有一个人敢去背回家里烧火,看着它一天天沤掉。树老成精,何况它脚下曾经有过一座庙。

东梁上没有水,砌墙需要泥浆做黏合,土倒是现成的,脚底下就是。石料已经足够了,父亲一钻一锤,把它们打理得有棱有角。

父亲打庙基的大半年里,恰是我最劳碌紧张的时候。我无力也没有时间帮到父亲,亲人们也无力顾及。其实,所说的无力顾及,也就是无声的反对。父亲像一只衰老的蚂蚁,爬行在另一条路上。我们眼看着他越走越远,无能为力。

我唯一帮过他一次,就是用两只塑料桶从沟里往梁上担水和泥。时序正是四月,草木无限,乱花灼灼。梁下的村子了无生气,似乎在和这个季节反着方向走。有新房子建起来,更多的房屋在塌陷、在空置。出村的摩托车在盘盘绕绕的山路上,像梦一样既真实又虚无。

我担水和泥,父亲专职砌石头,石头在他手里,像魔方一样,跳跳转转。泥浆干得慢,不能砌太急,我们坐下来吃干粮。其实离家并不算远,完全可以回家吃饭的,但这样更简单省时些。吃完了三张卷饼,我去树林里方便,一缕颤巍巍的旋律从庙台基上飘起来:

一张桌子四四方,

张郎截来鲁班装。

四角镶嵌云燕子,

中间燃起一缕香。

玉帝差我进歌场啊!

……

那是父亲最拿手的一曲孝歌。传了一代又一代人的孝歌从哪里来,有人说源自湖北,有人说源自安徽,谁也说不清。唱婚丧嫁娶,忠善悲欣,古今风流,一年一年围着亡人的棺材唱。悲怆悠长的调门在风中传远,打了一溜旋儿,消失了。

二〇一〇年春天,娘娘庙的墙基终于打好了,四米见方,正好可以安放下一个小小神龛,一只供桌,几条供香客休息的长凳。一个给人画了一辈子房屋图纸,打了一辈子屋梁房架的人,这样的设计施工实在是小菜一碟。可父亲实在是老了。翌年春节到来的前几天,他大病一场,血压高到了一百八,高烧不退,挣扎着过了春节,从床上起来后,一条腿就不听话了。医生说,是脑梗了,要自己锻炼,也许还有恢复的希望。

父亲个子不高,却是村里的大力王,年轻时给生产队里往县粮站缴公粮,一百里路程,能挑二百斤当天打来回。脑梗后,虽然后来有些恢复,却再也没有了力气,多少拿点儿东西,手就打哆嗦。看着遥遥无期的造庙工程,他的头发更加白了,那毕竟是他生命中最后的余响。

二〇一三年四月二十三日是父亲的七十岁生日。他的娘娘庙工程马上就要完成了,他真高兴啊。他对我母亲说:“你看,娘娘真是有灵呢,好几年了吧,咱村子多平安呀!孩子们每年都顺顺当当地挣回好多钱,孙子也考上大学了,塬上运势要回来了!”

那天,父亲再一次给我讲述家人迁来塬上的事。

那是一九五五年酷夏,爷爷带着奶奶、大伯、姑姑、我十二岁的父亲,牵着唯一的家当——一头黑色的牯牛,从桃坪乌龟岭,汗流浃背地来到塬上。塬上这时只有一户居民,老两口,无儿无女。老两口别提多高兴了:再没人来,这里就要绝人迹了。

塬上分为前塬、中塬、后塬,形成三级高山台地,每个台地都有三十亩以上面积,树木乱草都长疯了。这么好的地方能养活多少人啊!父亲他们死心塌地住下来了,占据了面积最大的中塬。后来,刘姓来了,张姓来了,景姓来了……父亲的一双眼睛,看着土地家园,由一到百,又由盛到衰。

那天,讲过故事,吃过母亲打了荷包蛋的一大碗长面,父亲收拾泥铲,准备去东梁。庙的主梁已经架好,毡也铺上了,今天的活儿是抹泥,抹了泥,洒了瓦,就算彻底成功了。天气预报说这几天有大雨,昨天回来时,虽然盖上了彩条雨布,四角压了石头,他还是不放心。娘娘大概也等得急了,不能再拖了。

他刚要跨出门槛,一声炸雷从天上劈下来。开始的时候,谁也没听到声音,只感到一个东西从房瓦上滚下来,它滚得很慢,仿佛巨大无比也沉重无比,而房坡平了些,那东西滚动得有些吃力。待到了檐口,没了阻力,砰的一声坠落下来,在下落的过程中,伞一样,突然打开了,释放出千道光亮。

紧接着,大雨哗地泼下来了。雨挟着风,不眨眼地下满了整个中午。门前的老核桃树咔的一声被风折成了两段,指头大的青桃冰雹一样泼下来,在地上跳啊跳。

其实,已经不用再去梁上看了,父亲还是上了东梁。

只一眼,父亲就像泥浆一样从梁上滑了下来。

娘娘庙被冲垮后不久的一天,我喊父亲吃早饭,推开门,他还睡在床上。他说:“我恐怕再也站不起来了。”那晚上,他犯了病,但已没有了力气喊人帮助。脑梗的最佳抢救时间是八小时内,父亲错过了时间,从此只能依靠拐杖行动。

此后,父亲再也不用去修娘娘庙了,或者说,再也无法去了。

这之后,父亲严重的心梗加脑梗,又犯了无数次,每次经过全家的努力都挺了过来,但他的生命也越来越衰弱。父亲安慰大家说:“没啥大不了的事,我们家族就没活过七十的人,还能挣扎得几年?”这一年,他六十三岁。也的确,爷爷六十九岁走的,大伯六十八岁离开。一个二百年前从安庆逃荒而来的家族,由大米改食玉米、土豆,由四季如春到承受猛烈的酷日和北风,机体适应的代价是生命的缩短。

二〇一五年六月二十日,我和弟弟雇车把父亲送到了县医院,做最后挽救。但没人知道,此时距他的离开仅有六天。其时他已丧失吞咽功能。在医院,他被插上了胃管,接受鼻饲。在医院三天,父亲一日沉重一日,所有的药物在他身上效果为负。主治的医生说,还是快回家吧,再不回就没有时间了。

上车时,我想起来,三年前的某天,我用摩托车载着他沿丹江慢骑一圈,让他看看日益变化的县城和山外的生活。那天,带他来医院做脑CT,一切顺利,早早拿到了片子。而今天,已经没有慢行江城的意义了。

丹峦路,蜿蜒曲折百余里,奔走过多少时间的车马。三四十年前,尚没有公路,一条毛草小路连通南北。父亲每月三次担着一百多斤的供销社的担子,把乡供销社的山货送出去,把外面的新鲜物挑回来,一日完成往返任务。那时候谓之“挑脚”,是必须完成的义务工。他给我讲过许多路途的故事。父亲这一辈人,用肩膀担起过一方民生所需,一根扁担连通过一个时代物质与生活的传递。读懂上一代人残缺又丰富的人生,才是下一代人最基础的课程。

那天晚上,有一个细节,只有我注意到了。车到四十三公里碑处,父亲从昏厥中醒了,他挥了挥手,示意车停下。河对面的山畔上有一座天然石人,栩栩如生。这是父亲给我讲过的地方,当年的小路从石像下经过,年轻的他们曾在这里歇息、打尖。这一刻,他一定感应到了什么,到底是什么呢?

二〇一五年六月二十六日,父亲走完了他在这个世界摇摆如风中草稞的一生。前一天,弟弟为他最后一次理了发。白发如雪纷落,掩盖了此后我所有的星辰。

六

二〇一六年冬天,在北京金盏乡皮村,在四处漏风的员工宿舍,我在一张木板床上,写下了一首给父亲的诗:

身下是平整的木板

头顶上方也是

它们让我又一次

嗅到了你的气息

淡淡悠长的松油味

父亲 我们已远

像戌时到辰时

中间隔着漫漫长夜

而一块木板打通阴阳

这里是北京

你一辈子向往的皇城

这里是皮村

其实你来过并且生活了一生

这里的人都是拆洗日子的人

人间日月 因为这样的劳动常新 弥久

我们都是赌命的人

不同的是

你选择了木头 而我

选择了更坚硬的石头

你雪一样的刨花和锯末

我铁一样的石块和尘屑

铺在各自的路上是那样分明

这一年你住在山上

而我几乎走遍千山万水

其实人的奔波不过是

黑发追赶白发的过程

我们想想

有什么不是为了活着呢

作为生者 奔跑在微小的事物中间

努力而认真

加入“太图之声”读者交流群

【 更多活动详情可进群了解】

《诗来见我》馆藏信息

书名:《诗来见我》

作者:李修文

出版社:人民文学出版社

出版时间:2021年4月

页数:354

价格:59.00元

ISBN:978-7-02-016903-0

索书号:I267/4020

馆藏地点:文学借阅区;网借书库(成人);2020年之后新保存本阅览区

扫描下方二维码直接登录“太图之声”手机版首页

往期回顾:

返回顶部

返回顶部