太图之声(第1124)▏馆员讲书——《荒漠之心:神秘的非洲部落探寻之旅》3(可以听哦!)

2022年08月11日 09:58:03

编辑撰稿人

郭金玲

太原市图书馆多媒体服务部馆员

播讲人

邵丹

太原市图书馆古籍部馆员

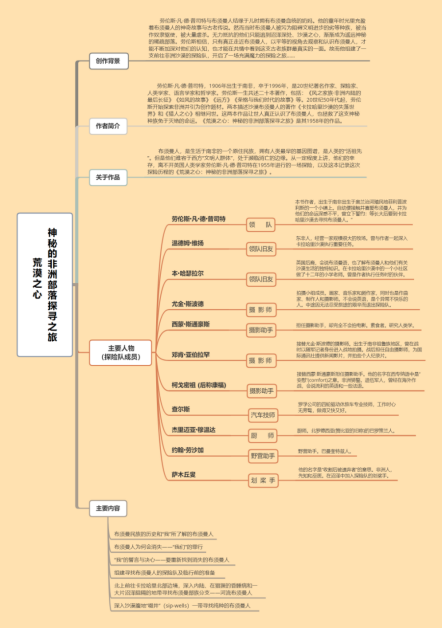

思维导图

《荒漠之心:神秘的非洲部落探寻之旅》3

——消失的民族

布须曼人在追踪猎物时会为自己搭建轻巧的遮蔽处。他们一年中大部分时间所谓的家,往往就是他们的猎捕获得丰收的地方。尽管如此,他们还是有一个永久基地,那是他们一辈子来来去去的地方。

在我家附近一带,一群布须曼人曾建起一圈石墙,就在他们的永久水源附近的小山丘顶上。墙高约一米五,且依当地传统,既无门窗也无屋顶。晚上他们会翻墙而入,避开风的影响点起火来煮些食物,然后裹上一条皮毯靠在余烬边睡觉。尽管他们已从这块土地上消失很久,在年久失修的破败石墙围成的圆圈中还是可以看到地上有烧焦的泥土和小石子,那是他们数世纪以来烧煮食物的地方。

当我年纪达到可以独力爬上一座小山的时候,就有人带我去游览了这个“永久基地”,我外公为它取名为“布须曼人之泉”。它在当地的泉水中别具一格,因为这些备受重视的清水从三个独立的圆形开口中同时涌出。虽然那时我还是个孩子,但自出生起我就见证并感受着家乡长年来对水源的焦虑,因此每次看到这三眼泉时,我总是不自觉地认为它无疑是一项奇迹。然而,更不寻常的是,不到半公里外,这些泉水很自然地汇入另一条永久性河流,在光滑的芦苇和带穗子的灯芯草的包裹下,发出鸟鸣般的悦耳声响。这条河其中近十公里流过我外公的农场,它和三眼泉使小山丘构成一个布须曼人在此建立永久基地的最恰当位置。小山丘距离水边不致近得惊扰来喝水的动物,又高得让他们得以居高临下,眺望兼观察在孤独的青山之下我们所谓的“草原”上活动的条纹羚,也让他们得以监视通道上是否有敌人入侵,并及时发出紧急讯号。

只要有可能,布须曼人便会把家建在某个悬空的巨大岩壁下,越不容易接近越好,而且最好有许多洞穴。在那种地方,布须曼人觉得最安全。他们的文化也在那里得到最大程度的繁荣和延续,由此产生了非洲大陆上绝无仅有的、真正的、最纯粹的艺术形式。

只要有空闲,不需要打猎也不会饿肚子时,他们便创作音乐。他们有鼓、响板、弦乐器,弦乐器则从单弦的弓到四弦的竖琴都有。共鸣器他们则使用大草原上的小乌龟壳,将其固定在单弦乐器上;而想要大提琴和低音提琴的效果,他们就会采用又大又暗的山龟壳。直到今天我想到此都还觉得感动,因为欧洲超现实主义的小提琴和大提琴正是自乌龟得来的灵感。在管乐器方面,布须曼人用生长在我们的平原和河流逆水处的一种较小的竹子制成笛子。他们没有铃,但他们用一种硬皮革做成铃铛的形状,里面有块石头做的铃舌,然后将它绑在自己的足踝和手腕上,和着音乐摆动肢体,使其发出一阵阵有节奏的声响。他们热爱音乐,不分时地,即使在打猎期间也不例外。

不过,对布须曼人来说,音乐还只是舞蹈的陪衬。他们天生就是舞蹈家,任何事都可以让他们跳舞。他们为出生而舞,为青春而舞,为结婚也为生命中和精神上许多其他事情而舞;他们为太阳跃上天空而舞,也为月光明亮皎洁而舞;最后,他们甚至会舞出死亡的痛苦。当太阳下山后,他们仿佛会成为另一个人,从黑暗里活过来,因为他们在夜晚以一种我们绝对无法模仿和拥有的 激情和精力跳舞。每晚,他们会聚集在一起,又唱又跳,一直跳到清晨。

另外,在山洞里和高悬的岩壁下,布须曼人也以绘画述说着他们的伟大故事。在那些石墙和岩壁之间,布须曼人留下了许多雕刻和绘画。所有非洲民族都会有些自己的音乐、舞蹈,以及他们自己特有的“文学”传统,但似乎没有任何一族人拥有这样惊人的绘画天赋。他们最早的一幅绘画作品,专家估计它的年代介于公元前8000年到公元1300年之间,不过有充分证据显示布须曼人可能早在那之前就是画家了。

在一些最早的绘画中,布须曼人所绘的对象几乎都是动物。当空间不大时,所画的动物便只有一头,就像有一次我看到一头古典美丽的大羚羊只有个迷你的小头,正张着拜占庭式的眼睛,从位于遥远灌木丛中一条动物小径边缘的一块藏红色岩壁上朝外看。或者,如果空间够大,便画出成群结队的羚羊,如白开河之上的洞穴中就画了一百五十头瞪羚,每一头都各具特色。我知道有一幅画,上面绘着一群因被惊吓而狂奔的大羚羊,那对动作的表现如此准确,以至我观赏时感觉十分真实,仿佛亲眼见到这些大羚羊正全速冲过岩石,倏忽即消失在山丘的另一面。

不过,渐渐地,布须曼人自己开始出现在画面上,画面越来越复杂,主题也越来越完整:先是一个孩子,然后是丈夫、猎人和战士,他们的女人总是在一旁密切地给予支持;接着是他的家庭生活和偶尔的战斗。蜜蜂与蜂蜜出现了,他们开始跳舞。在这里,内在的渴求出现了,并被加入外在的需求中。神秘的侧影出现了,人的下半身,鸟或野兽的上半身,像古代埃及的神明般,站在洞穴深处岩壁上方的角落,从那里看着布须曼人日常生活的画面,或是沿着悬崖边缘悄悄移动。神秘的形状也出现在芦苇和灯芯草丛中,上下颠倒地从珍贵的水面下现出倒影。在沙漠边缘某个凉爽的峡谷里,被太阳晒得热气蒸腾而发出碎玻璃般光亮的闪光处,一位白人女士泰然自若地沿着一道陡峭山壁上的阶梯昂首阔步走下来,她修长的手上拈着一朵花儿。突然,高大的黑人闪现,像印刷机的墨水喷出的巨大惊叹号,遍布在北边的画面上。布须曼人的个子也变得过大,像巨人般和黑人对抗。他们的抗争显得越来越绝望。突袭、反突袭和大屠杀越来越多;长久以来刻画在石壁上的安全感、发自内心的肯定和分享,全部不见了。岩壁上的血渍面积越来越大。带枪的入侵者从画面的另一端出现。在“大河”近旁“夜岭”上的画面中,可以看见一个穿着红色外套的敌人,和许多骑着马、端着枪的士兵。然后,突然之间,这古代艺术便从这片古老而悠久的大地上消失不见了。

还记得这本书一开始时所提出的问题吗:布须曼人到底是怎样的人?在他们的绘画中,他们显得精神奕奕;虽然灯具也许旧了,但灯油却真实而永恒,火光温暖而妥善地亮着。事实上,他们的爱的能力像夜晚小山丘上的火光一样明亮温暖。他们如此踏实且诚挚,不断地试图以绘画装饰非洲大地的岩壁,作为荣耀她的一种方式。我们其他种族在非洲境内四处穿行,像蝗虫过境般竭尽所能地吞噬、掠夺这块土地,而布须曼人却是本来就属于那里的。因此他用了许多方式努力表达这种归属感,也就是爱,这其中最精彩的方式莫过于绘画。

这所有的一切,当然并未逃过他们的敌人的注意。他们消灭布须曼人的理由,就是他们总是认为布须曼人像禽兽一般。每当他们俘虏了布须曼人,总是把逼迫他们屈服的过程说成“驯服”,就好像他们真的是野兽。从小我就一再听到老人们带着夸张的不悦语气——有的充满苦恼,有的夹着一丝不怎么情愿的悔恨——说:“但你看,他们就是不肯驯服!”我们对他们所做的每一件事,都是建立在视他们为一个阻碍优秀种族进步的劣等民族的偏见上。

那些诋毁布须曼人的人还发明了一套说辞,一套拒绝承认他们为非洲最早居民的说辞。他们说,有其他人种和其他文化存在于布须曼人之前。在我看来,事实摆明了布须曼人并不像其他传说中比他们更早的人,但他们确确实实留存在人们的记忆中,而且在我的家乡和当地人类起源有着密切关联。他们是唯一被许多活生生的人承认的、在这块土地上居住得最久的原住民。

当部落传说和故事也消失在过去恐怖的动乱和混淆里时,埋藏在大地下的冷静、客观的证据依旧可以坚实有力地接续。就在离我家不远的地方有块大洼地,早年搜寻黄金或钻石的淘金客在这大洼地的表面下方两米五处,发现由鸵鸟蛋壳制成的典型布须曼珠片。还有,在过去数世纪前曾是瓦尔河或“大河”河道布满碎石的河床、现今却高出水位十五米的地方,斯托有一次发现了货真价实的布须曼遗迹。这样的证据也在全国各地不断出现,我长大后,这些证据为我证实了我一向坚信的观点,即关于这些被否认、被排斥的小猎人,有一个事实是毋庸置疑的,那便是:当冲突变得越来越盲目、问题的焦点比现今这个四分五裂的原子时代更加模糊之际,非洲大地上出现了许多因表现英勇、坚毅而获得赞誉的人,其中布须曼人的排名永远居首。

扫描下方二维码直接登录“太图之声”手机版首页

往期回顾:2022年太图之声

返回顶部

返回顶部