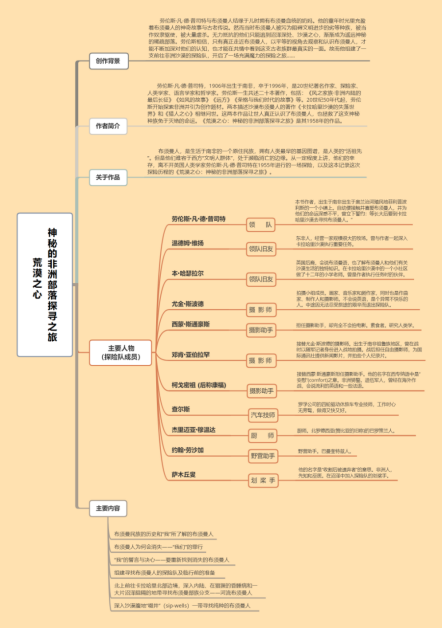

太图之声(第1129)▏馆员讲书——《荒漠之心:神秘的非洲部落探寻之旅》8(可以听哦!)

2022年08月18日 10:03:36

编辑撰稿人

郭金玲

太原市图书馆多媒体服务部馆员

播讲人

邵丹

太原市图书馆古籍部馆员

思维导图

失望的沼泽

从马翁出发的第二天傍晚,我们抵达一个小小的休息站,是矿业公司征募组织的营地,叫作赛波帕,意思是“漩涡之地”。它位于沼泽边缘,也是矿业公司在沼泽南北两岸之间所经营的小型渡船服务的终点站。

我知道那附近住着一些擅长驾驶独木舟的船夫,既然还有一两个小时才天黑,我便独自一人前去,看看能否找到他们的头儿——被尊奉为“非洲划桨手之王”的“卡鲁索”。我没找到他。不过我遇见一个男人,他肩上扛着一把自制斧头,正从丛林里往一片广袤的大草原走去。令我相当惊讶的是,他一眼就认出我,告诉我“从穆罕波来的大老板”前一天就来找过卡鲁索,而且独木舟和划桨手都在下游准备妥当了,他也是其中一名划桨手。

第二天我起了个大早,告诉其余人说,我将独自前往矿业公司的重要转运站穆罕波,请他们留在赛波帕休息。

当我抵达时,两个负责转运的欧洲人都在小飞机场。等飞机来了又走了后,我们走进其中一名官员位于河畔的房子,“今年这么早就开始热了。”他说,话里微微带着一丝不安,“不过,我还是先告诉你我帮你做了什么吧。”他去找过卡鲁索,已经事先为我们订好了独木舟和划桨手。他们都在赛波帕往下游走不远处一个叫作伊克瓦加的地方待命。雇用条件由我自己去谈,但只要水流状况允许,他们愿意带我到我想去的任何地方。但他真正担心的,是我要在那个季节里搭独木舟深入那么远的决定。他恳求我千万别这么做。沼泽里满是鳄鱼和河马。一年又一年,河马变得越来越富攻击性,原因是它们持续遭到猎捕,而且情况十分严重。只要一看到人,它们便视他为敌。才三个星期前,就在一个河湾处,一头河马弄翻了一艘独木舟,把一个人咬成两半;一星期前,一名男孩也以同样方式失去一条腿;同样的例子不胜枚举。

他问我为什么不折中一下?他有一艘木制汽艇,木材结实不怕河马攻击。他愿意用成本价租给我;他还建议我先搭汽艇尽可能抵达水流能带动它的最远处,然后再使用独木舟。“水浅的地方,你还有生还机会,”最后他说,“但是在水深的地方,我可不敢打赌你一定能活着回来。”然后他把同事找来,两人花了数小时巨细靡遗地将他们对沼泽所知一五一十告诉我。他们的独特经验,使我获益匪浅。我带着一张记下所有步骤的字条离开“漩涡之地”,去找渡船头的人租用那艘汽艇。

第二天日出后不久,我们便乘着汽艇出发。不久,河的主流便将我们从沙原的河岸带开,进入夹在茂密高大的纸草间的又长又深的水道。经过数日炎热、沙尘满天的颠簸旅程,平顺凉爽又丝毫不费力的水上航行让我们大大松了一口气。每个人心情都很好,一路上,除了我们的小引擎发出的轧轧声外,空气中也充溢着勾起人思乡之情的飞鸟和水禽鸣声。水深处的河湾中,多沙的狭长暗礁上,挤满了流线型身材的鳄鱼。它们趴在沙上,眼睛舒服地阖着,嘴巴大张,让灵巧的小鸟为它们剔除粘连在象牙般洁白牙齿缝隙间的肉食残渣。

不待催促,斯波德便把摄影机拿出来。我看着他的动作,心里一阵怦怦跳。到目前为止,我们的拍摄进度极为缓慢。只见斯波德又放下了摄影机。

“我没办法拍,引擎震动得太厉害。”他转向我说。

“只要你想拍,我们就停下引擎,让船漂流。”我向他提议。

“明天吧,”他敷衍了事,“反正这里也没什么好拍的。”

约十一点时,水流再次将我们带到沼泽南岸的丛林边。等在那里的独木舟划桨手这时都安静地聚集在这名叫伊克瓦加的小海湾岬角上。无论是丛林间或草地上,看不见任何小屋或栅栏,只有这群人肃静地看着汽艇逐渐靠近岸边,但他们既未做出欢迎的表示,也未提供协助。场面看起来很怪异。后来我才知道他们全都不是自愿来到这沼泽地带,而是在非洲史上最严重的一次灾难中,为逃避马塔贝勒人的摧残才来到这里。这其中也有先前我所遇到的那位扛斧头的人。

当我和他视线相对时,他笑了笑,举起一只手把我指给旁边的某人看,那人立刻站起身来——他很高,身材很好,靠在一根撑篙上,锐利的棕色双眼紧紧盯着我,一副经验老到的样子。汽艇停妥时,他脱下帽子,露出一头灰发。显然他准备代表他们全体来谈条件。

当然那就是卡鲁索。他立刻开始雄辩滔滔、不屈不挠地为那群人讨价还价。这是一件绝对急不得的事,报酬本身只不过是个托词,讨价还价的过程才最重要。如果我立刻答应了他所要求的那一点点钱,所有人都会有上当受骗的感觉,而且觉得更不值得。当他们停止讨价还价的时刻,不只将是他们觉得报酬算是公平的时候,而且是在他们觉得已经了解我们是什么样的人时。我很清楚他们未来的表现极大部分取决于我如何处理这次和卡鲁索的交涉,因此我竭尽所能地运用所有时间和想象去应对。两个小时后,我认为是时候结束谈判了,于是开出一个大方的最终价格,便回到汽艇上,等着他们的答复。他们讨论了好一会儿,然后接受了我开出的价格,并决定二十八个人负责十三艘独木舟,第二天一早向我报到集合。

谈判还在进行时,有一名个子瘦小的男子,一张瘦脸貌似苦行僧,满头灰发,远离群众安静坐着。等一切基本已成定局,他突然站起来。

“等等,”他转向我,“我愿意加入。”

他告诉我,他的名字叫作萨木丘叟,那意思是“收割后被遗弃者”。我不知道是股什么力量让我毫不迟疑地答应了他。

现在只剩下一件事待解决。

我问卡鲁索:“我们找到河流布须曼人的机会大不大?”他蹲在地上,我到现在还记得他用他那划桨手的大手捧起一堆土,开始捏碎它,然后,带着一种呆滞的神情说,我们也许可以找到,但剩的人不多了。这时他让捏碎的土从他的指缝间慢慢撒落至脚边的水里。

这一晚我们在顺流而下约六十公里处过夜。那是我们和马翁之间沼泽北端的最后一个非洲边境聚落,再过去便是广大的渺无人烟的沼泽地带。当我们抵达时,只剩几小时就天黑了。我尽可能地从一名非洲酋长处打听到所有讯息。他对我的计划感到非常害怕,极力劝阻我不要去,但在费尽口舌仍无法动摇我的决定后,他为我找来一位对沼泽内部知之甚详、并在那儿设陷阱捕鱼和打猎维生的人做向导。

这时太阳已经西沉到高大纸草的顶端了。在河流远远的另一端,衬着血红的天空,清楚出现一名孤独的船夫,正要将一艘独木舟转进一条水道,通往大沼泽内部,一个只有水、黑暗和芦苇的无人世界。船夫慢慢摇着桨,轻松自在地划过长长一段距离的水面,好像他前面不是向晚的黄昏,而是清新的拂晓。他的侧影比任何非洲人都小。

“那就是了,主人!”酋长在我身边说,声音里有一丝异样的紧张,“他在那里。”

“谁啊?”我问。

“河流布须曼人。”他回答。

我本想火速派人把他追回来,但被阻止了。酋长告诉我,没有用的,因为这人又聋又哑。他独自一人住在进入沼泽内部约二十四公里处的小岛上,孤孤单单地至少过了三十年。他靠捕鱼、捉鸟维生,有时出来用猎物交换一些烟草。没有人知道他从哪里来,或者他的族人是谁。

我站在那儿,内心翻搅着,看着他继续穿过燃烧般的水面,进入在暮色中站得挺直的纸草深处。在一日将尽如神话般的时刻,他让我觉得,他似乎成为他的族人那无言命运的整体象征。

扫描下方二维码直接登录“太图之声”手机版首页

往期回顾:2022年太图之声

返回顶部

返回顶部