太图之声(第1131)▏馆员讲书——《荒漠之心:神秘的非洲部落探寻之旅》10(可以听哦!)

2022年08月22日 15:55:07

编辑撰稿人

郭金玲

太原市图书馆多媒体服务部馆员

播讲人

邵丹

太原市图书馆古籍部馆员

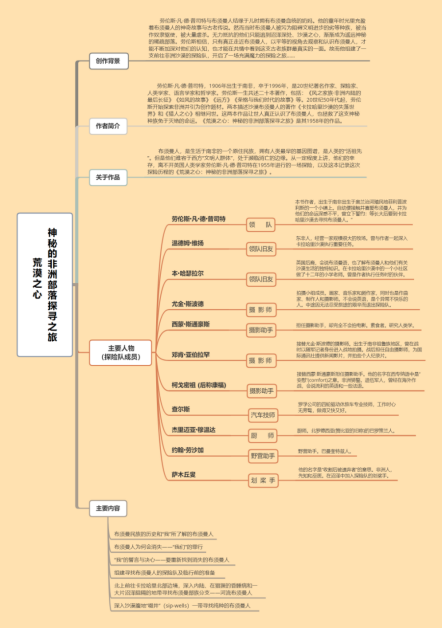

思维导图

《荒漠之心:神秘的非洲部落探寻之旅》10

——失望的沼泽

第二天一早,独木舟的划桨手们精神饱满地唱着歌儿,将他们的独木舟从大河里扛了起来,抬到岛上最远处的湖泊。斯波德也将整个过程拍摄了下来。不过之后我们便在连接湖泊与湖泊的水道中遇到了困难,水道里的水太浅,只有最轻的乘具才可以通过。因此,我建议斯波德和我分乘两艘最轻的独木舟前去沼泽探索。他立刻断然拒绝,理由是太阳很快就会升得太高,影响拍摄效果。于是我把他们全部送回营地,要求维扬和本为我们寻找更多猎物以补充食物,我自己则决定独自出发探索沼泽内部。

萨木丘叟、“长斧”、“长斧”的堂兄弟、康福以及我们的向导和我一起上路,横渡我们当作基地的这座平静湖泊。我和向导在船头带队,“长斧”在船尾,康福和其他两人乘坐另一艘独木舟尾随。湖泊像面镜子在阳光下闪烁。岸边,蓝色和白色的百合花如繁星般盛放。

我们很快就抵达了通往下一座湖泊的水道。这条水道很窄,仅容一艘独木舟通过,于是我的伙伴们放下了桨,拿出撑篙用的长竹竿,努力将我们这细长的独木舟从高达三米的芦苇和纸草之间快速撑过。我们艰难地撑着独木舟走了一百米左右,穿过复杂的隧道,再度来到两旁长满高大树木的开阔水道。继续走了数小时,我们不断地进入湖泊、水道,再进入湖泊。水道越来越窄,湖泊越来越宽阔,水位却越来越浅。一点钟左右,离我们的基地湖泊约二十五公里远处,我们发现向东的通路完全被阻绝。

向导将手上的竹竿完全放下,说:“如果这里进不去,我们就得抬着独木舟走两天,才能找到水位够深的地方继续行进。”

我们显然来到了沼泽中地势最高、最结实的地方,穿越了外围的樊篱,通过了最后的壕沟,来到这古代生活的最后堡垒内部。如果世界上还找得到河流布须曼人的话,这里应该就是他们居住的地方。

“你觉得这里会有人住吗?”我问向导。我不想特别提布须曼人。

“有时会有两三个人。”他知道我在说谁,口气非常不肯定。

既然毫无线索,我便决定先完成狩猎任务,我让向导带我们去可以猎到条纹羚的地方。于是我们一路向北,来到了一座安静的岛边。陷身于与下巴齐高的黄草丛中,我们正面朝岛中央前进。突然,向导“啪”的一声一巴掌打在自己脖子上。与此同时,我感觉我的脖子也被狠狠叮了一口,心想,既然采采蝇在这里出现,那么水牛应该也在附近。

才想着呢,我们四周的矮树丛突然从中间分开,本来在里面睡觉的水牛弓起脖子,蹄下轰隆作响,尾巴飞舞着,像旋风般冲出来。向导立刻丢下手中的矛,扑倒在地,蠕动身体钻入草丛中。其他的划桨手也如法炮制。康福站在原地哑着嗓子朝我喊:“主人,把枪丢下。跟我们一样趴下来,用手和膝盖爬,假装我们是动物在吃草。这是唯一的活命机会。”然后也卧倒了。

然而,我还是定定站在原地,很奇怪,我竟然不害怕。或许我知道,现在跑根本来不及。但无论是什么原因,我只记得在目睹如此狂野、如此难得一见的景象时,我有一种欣喜若狂的感觉。有那么一刹那我感觉好像某一头水牛从我背后冲过来,就快把我撞倒了。但在最后关头它们却自动分开,从我身旁不到十米处经过。它们从四面八方拥来,数目不断增加,直到黄色草地和更远处的空地都挤满黑压压的水牛,好像打翻了一瓶黑墨水。它们成群结队跳进前面的水道中,仿佛一艘艘新船下水,激起大片白色水花,喷溅至芦苇上;最后,它们消失在一片森林之后。

突然,又一阵纸草被拨动的声音从我身后传来。一丛较小的矮树丛分了开来,我看见一头前所未见的最大公牛向我冲过来。划桨手和康福全奇迹般地重新现身,围着我像希腊歌咏队般一再高喊着:“射呀,主人!射吧,众王之王!这只是落单的!这是一头落单的公牛!”

然而我没开枪。我知道划桨手们高喊“射呀!”的时侯,既是基于安全考量,也是为了保证让我们好几天拥有充足的肉食供应。但我从小就梦想着邂逅一头特别的水牛——最亲近大地、最具非洲特质的动物,我认为非面容安详、冷酷的水牛莫属。现在我的水牛梦想终于实现了。它以孤独的公牛身影出现,对着我笔直冲过来,正午的紫色阳光洒在它身上,距离越来越近,以致最后我不得不把枪举至肩上准备射击。然后,水牛却突然刹车,冲向一旁,与我擦身而过,近得它那古老、原始的浓重气味萦绕在我鼻子里久久不散。我站在那里,看着它消失,像一个人看着自己的原始本质在自己面前消失。

我们绕岛一周,寻访是否有人居住。虽然没有任何发现,不过在洪水最高水位上方留有三艘古代独木舟的残骸,这些独木舟不像我们的划桨手所用的那样,它们的底是平的,正在草丛里日渐腐坏。“布须曼人!”萨木丘叟喊道。他似乎比其他人更清楚我的主要目的,走过来站在我旁边,和我一起专注地看着……

我们在傍晚时分回到营地。营火的青烟已蹿出高大树木的顶端。划桨手们几乎无一例外地围着火堆,煮着我之前猎到的羚羊的残余部分。当他们看见我什么都没带回来时,不但没打招呼,眼神还充满不悦。

本和维扬迎着我走来,看起来很疲倦,而且沮丧至极。“我们到处跑遍了,什么猎物也没发现。划桨手们快受不了了,可怜的老查因为腰痛发作,不得不躺下了。”

“那他呢?”我指指斯波德的蚊帐问。“喔,他呀,可怜的家伙,”本回答,“他说整晚被附近野兽的吼叫声吵得睡不着,今天早上我们一回营地他就去休息了。”

我决定晚上让大家一起在大蚊帐内喝酒放松一下。这个大蚊帐有四点五米长、三点六米宽、三点六米高,坐在里面可以不受蚊虫叮咬。很快地,酒精的作用和杰里迈亚烹煮食物的香味,以及这一天彼此经验的分享,终于让大家开始醺醺然。随后我走出蚊帐向划桨手走去,进行例行的夜晚病情巡视。我给他们治疗了伤口后,气氛似乎轻松了些,卡鲁索于是开口要求:“请多给我们一些肉。我们的食物不够。”

“明天第一件事就办这个。”我答应道。

因为十分疲累,我们吃完便都爬进蚊帐里睡下。每次我醒来,便听到前一天晚上那头公河马在我们营地四周走来走去、越来越生气地喷着鼻息的声音。到了早上,它似乎已经接受了我们,死心地退回波光粼粼的河水里。它每晚都来拜访我们,以压过芦苇丛的巨大声响宣布它来了,还试着用浓重的鼻息声想让我们全身起鸡皮疙瘩。有那么一度,它从各个角度研究我们,然后带着满腹好奇回到它温柔的水乡,对着月亮发出庄严肃穆的各种声音。因为它每次都单独出现,行为又充满虔诚,因此我叫它奥古斯丁,那是我最喜欢的一个圣者之名。

扫描下方二维码直接登录“太图之声”手机版首页

往期回顾:2022年太图之声

返回顶部

返回顶部