太图之声(第1136)▏馆员讲书——《荒漠之心:神秘的非洲部落探寻之旅》15(可以听哦!)

2022年08月29日 10:15:19

编辑撰稿人

郭金玲

太原市图书馆多媒体服务部馆员

播讲人

邵丹

太原市图书馆古籍部馆员

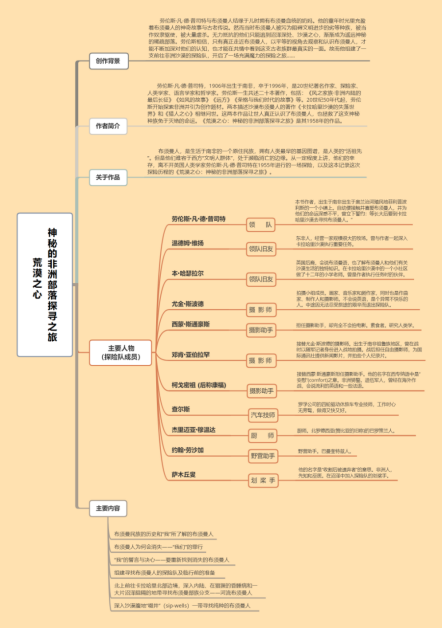

思维导图

《荒漠之心:神秘的非洲部落探寻之旅》15

——井边的猎人

早上我借着火光洗脸时,听到远处的狮吼像流星般逐渐消逝,这时突然响起一个新的声音。黑暗中位于我们和天空中第一道曙光之间的某处矮树丛中传来音乐声。乐音抑扬顿挫,越来越大声,是旅行者怀乡的曲调,带着离别的忧伤,却又有旅程中自由昂扬的欢乐。

很快地,恩修出现在火光中,披着一件皮斗篷,一边走一边低头弹奏着某种可能是世界上最古老的乐器。乐器的形状像一把长弓,弓上只有一根弦,从中间向后绑。乐器一端在他的嘴里,另一端在他的左手上,他用一根小木条在两边拨动绷紧的琴弦,用嘴控制反响,奏出美妙的音符。他的身后跟着他非常要好的朋友,名叫鲍绍,是“石斧”的意思。两人以布须曼人向来表示尊重他人的方式,先蹲在营火的边缘等待见面,然后才进到营地中央来。到了火边后,除非有人先向他们开口,否则他们一句话也不说,恩修继续弹奏他的乐器,鲍绍则在一旁聆听。

“我发现大饭店还有乐队。”邓肯被我叫起来喝咖啡时说。他显然是看到火边的布须曼人而松了一口气:“服务挺周到的嘛!”

“这是今天最后一项服务,”我将咖啡递给他,哈哈大笑,“接下来你就得像疯了一样不停地工作。”

一吃完早餐,我们就去拜访了恩修的族人。如果有谁先前以为那是个大聚落的话,可就大失所望了。我们已经置身于最先遇到的四顶棚屋之间却还不自知,因为它们实在太隐蔽了,而且建得十分巧妙自然,与周遭的植物和颜色完全混在一起。它们基本上都是同样的蜂巢般的设计,和我们在措迪洛山所见的一样,但构造更结实,而且屋顶仔细地用有刺枝叶和草皮覆盖。每座棚屋背后皆有一棵树做支撑,有些枝干上还吊挂着正在风干的鹿肉。棚屋下的地面有些位置被挖出一个个浅坑,以便让睡在上面的人臀部更舒适。棚屋内既无装饰也无用具,不过在妇女们所睡的地方挂着一串串鸵鸟蛋壳做成的白色珠片和象牙头饰,棚屋外围则是一排排鸵鸟蛋壳,它们被稳妥地垂直安置在沙上,周边填塞着草,壳里应该都盛满了水。

在第一个棚屋外,有一名中年妇女正坐着辛勤地捣碎“札玛”的种子,这是卡拉哈里出产的一种瓜,在雨季未来时又长又热的干旱季节里,为人类和动物提供最佳的食物和水分来源。用来捣碎的工具是布须曼妇女最珍贵的家当,包括用坚实木材雕成的大杵和研钵,她们走到哪儿就带到哪儿,用它捣碎干果、瓜子和草来制作食物,也为没牙的孩子和老人将肉干碾碎。每当这名妇人开始捣磨时,研钵便发出奇怪的鼓声,传到令人惊讶的距离之外。后来几天每当我们在远处听到它的声音响起,就感觉我们的心跳速度好像加快了,也似乎得到一种安慰:辛劳一天后终于快到家了。

第二座棚屋前坐着恩修的父亲,他正在为弓上弦。他的妻子在他旁边,正用小小火堆上一个小小的陶锅煮东西,几乎没有什么烟。第三座棚屋里有一名男子正在修理一根用来戳进洞中捕跳兔、豪猪、獾、花粟鼠等卡拉哈里沙漠各种藏身沙下动物的长竹竿。最后一座棚屋外坐着两名最老的人。他们是恩修的祖父母,两人的皮肤都布满了生命、气候和时间的刻痕,看起来就好像暗褐色羊皮纸上写了某些神秘难解的东方文字。他们脸上的表情都很宁静,不时互相看来看去,好像必须随时随地重新确认两人经过那么多年后仍在一起的事实。

当我问这是否就是整个族群时,恩修摇摇头。他说,年轻妇女和孩童都到沙漠中寻找食物了。另一半族人则聚居在约两公里外的五座类似的棚屋中。全部算起来,一共有三十人左右,但确切人数永远没法确定,因为不时会有一些亲戚来访。不过在我们停留的那段时间中,人数很少低于三十,而且常常还比较多。我并未向恩修继续追问细节,因为这些问题似乎让他很不自在,于是我只安静地随他步行至其他棚屋处。

这些棚屋几乎和先前的一模一样,那里的人也做着同样的事情,只有一位男人忙着用新制毒药重新将箭头浸润一遍,另一人则以无比熟练的手法将一颗大球茎植物的汁液挤在小羚羊皮上,然后用两手反复揉搓那润湿的皮以让它变软。我们还待在那儿时,年轻妇女们陆续回来了。每名妇女都带着皮制围巾绑成的包袱,她们把包袱放在沙上解开来,从里面拿出令人惊讶的各种各样的根茎类食物,这些都是她们从沙漠中收集来的,此外还有数十个盛满水的鸵鸟蛋壳。她们都是纯种布须曼人。在她们那极为谦逊的女性姿态下,同样有像恩修和鲍绍一样的野性美,非常吸引人。

这群妇女只有一名育有孩子,还是个婴儿,被她用一块皮背在背上。除了这还在吃奶的孩子,我就再也没看到其他婴儿了。我常听说布须曼人是小家庭,事实上,用我们国内畜养动物的术语来说,他们是“羞于繁殖者”,但即使如此,儿童数目如此之少也太极端了。我问恩修,他说还有四名儿童,但这就是全部了。

我们正在讨论之时,有位妇女突然对同伴们高声喊了些什么,于是所有人都停下手中的工作,开始又跳又唱,拍着手,显得非常高兴。后来我才知道他们唱诵的是对一位猎人的赞美,声音清楚而有旋律,像是在我的脑神经上拨动着小提琴的琴弦。

时间很快就过了。中午我们并未停下来进食,而是从一个棚屋到另一个棚屋认识新来的人,也让原来的人对我们更加了解。在每一个棚屋处,我们皆留下一份香烟当作小礼物,并答应为他们猎取更多食物。我相信,无论他们是否对我们的出现感到忧心,以这种平静、轻松的方式在我们的营地和他们的棚屋之间来去,大部分忧虑应该消解了。我不至于天真到认为所有隔阂已经完全消除,不过晚些时候,我提起严重缺乏的水的问题,恩修和鲍绍立刻表示愿意让我们见识他们如何解决这个问题。我感到我们已经初步赢得他们的信任了。

他们带领我们走了数公里路,来到位于沙丘之间的旧河道最深处。我们发现那里有些较浅的洼洞,是雨水较丰沛的季节用来盛水之处。但从来不匮乏的水源却藏在更隐蔽的地方,深深埋在沙下,不会被太阳晒干,也不会被风吹干。在最深一处洼洞附近,鲍绍跪下来,将沙挖至手臂的深度,出现了一些潮湿的沙,但并没有水。接着,他取出一条将近一点五米长的管子——那是一种中心很柔软的灌木杆,在一端轻轻缠绕约十厘米长的干草作为过滤器,然后将它插入洞中,把沙推回去,用脚踩实。做完这些工作,他取了一些空鸵鸟蛋壳,一一杵在管子旁的沙上,又拿出一根小棍子,一端架在蛋壳开口处,另一端放入他的嘴角。然后他把嘴伸向管子,就着管子用力吸吮了大约两分钟之久,还是没有任何动静。他宽阔的肩膀因太过用力而耸动着,汗水开始像自来水般从他的背部流下来。但最后奇迹终于出现,而且如此突然,让杰里迈亚张口结舌,我也忍不住想大声欢呼。一股纯净明亮的水从鲍绍的嘴角出现,顺着小木棍直接流进鸵鸟蛋壳里,没有一滴浪费!

就这样,水流越来越快,直到一个又一个蛋壳全盛满了水。鲍绍整个人和他的力气完全合一,只专注于从沙中将水吸出,让它流至鸵鸟蛋壳中。他为什么不会累倒,我不知道。我自己试了试,尽管我的肩膀够宽、肺活量够大,但我无法从沙中吸出哪怕一滴水。我们把这个地方命名为“啜井”,因为在这里我们目睹了一桩布须曼人的古老传说在二十世纪重现的神奇事件。如果不是有这些从沙中吸出的水,我们就不可能一直待在中央沙漠里,而必须时时不厌其烦地来回奔波于中央沙漠和我们遥远的饮水供应站之间。当然,如果没有“啜井”,恩修和他的族人也不可能在雨季未来临前继续存活在那干旱的地方。

我们走在从“啜井”回家的路上,西边的沙丘映着深红色的天空,轮廓分外鲜明。我不单觉得心满意足,而且感到十分温暖和豁然开朗,好像受到神灵的启发。

扫描下方二维码直接登录“太图之声”手机版首页

往期回顾:2022年太图之声

返回顶部

返回顶部