太图之声(第1139)▏馆员讲书——《荒漠之心:神秘的非洲部落探寻之旅》18(可以听哦!)

2022年09月01日 15:37:57

编辑撰稿人

郭金玲

太原市图书馆多媒体服务部馆员

播讲人

邵丹

太原市图书馆古籍部馆员

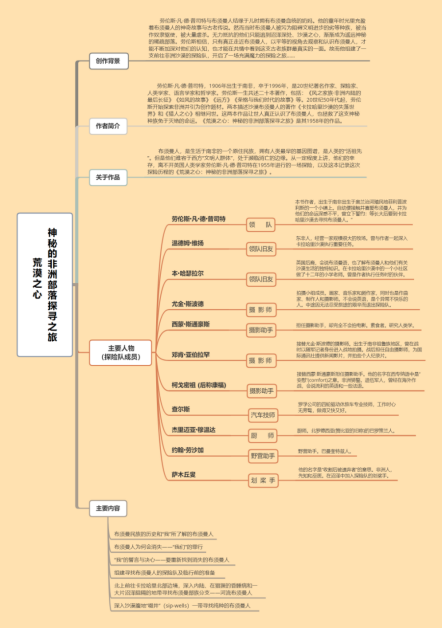

思维导图

《荒漠之心:神秘的非洲部落探寻之旅》18

——雨之歌

恩修第一次没在破晓时来找我。他和鲍绍中午才出现,两人高兴得又跑又笑,还假装冷冷的雨洒在他们温暖、裸露的肌肤上多么恼人。我们把他们带进我们的帐篷,一起喝着热咖啡,事情就这么发生了。突然,我对他们两人产生了前一夜我对大地和雨水的相同感觉。这是我和他们相遇以来,我们第一次对某种意义有了共同的感受。

我趁着这股冲动问:“恩修,世界上第一个布须曼人是谁?”

他那姣好的面容上出现了昔日的保留神情,不过只一闪而逝,随后他眼神清澈地说:“如果有人告诉我他的名字是‘翁翁’,我不知道如何说不是。”

“所以第一个布须曼人叫作‘翁翁’?”我很快地继续追问。

“是的,没错,没错!”他回答,眼睛里闪着光芒,好像他比我还高兴我们之间的障碍最后终于消除了,“他的名字是‘翁翁’。”

然后他们和盘托出。那一天接下来的时刻我们就坐在那里,聆听他们的故事。后来几天,每当我们狩猎或拍摄影片有余暇时,就会继续听他们讲故事,从创世之初开始,到恩修那莎士比亚般的宣告——“有一个梦正梦着我们”,到最后他们的祖先被残酷地逐出族群,被迫流浪到沙漠中,神明露出痛苦、纠结的表情。他们对终于能和我们分享这最珍贵的族群记忆而高兴,经常对着我们滔滔不绝地说着。我虽然很想问问题,把事情厘清一些,但深恐如此一来,会不小心打断他们的叙述,造成无可弥补的损失,所以现在我只是入神听着。

他们生动而流畅地叙述着,语调充满变化,不停地比画手势。很神奇的是,我经常可以在达布和本翻译之前,即明白他们在说些什么。

那些日子,雨一直不停下着,我也听到了新的音乐。有个黄昏,当我走向布须曼人的棚屋时,听到拨弄琴弦的声音,一名妇女和着琴音唱着:

在太阳下,

大地是干的。

在火边,

我孤独地哭着。

一整天,

大地哭着,

祈求降雨。

一整夜我的心也哭着,

祈求我的猎人回来,

带我走。

突然从某个看不见的角落,一名男子听到了歌声,男性的本能让他知道答案是什么。于是他以我从未在其他原始民族吟唱中听到过的温柔歌声,回应着:

哦,听听风,

那边的这位妇人!

时间就快到了,

雨快降下来了。

听听你的心,

你的猎人已经来了。

我们称这首曲子为《雨之歌》,它在我心上永远和那降雨之际刹那间生机迸发的沙漠印象联系在一起。甚至连有刺植物都迅速生长,它们那铁杆般的枝干也长出了蓓蕾。开始筑巢的鸟儿鸣声震耳,远处公鸵鸟鼓胀着黑白相间的羽毛,开始互相绕圈,跳起曼妙的求偶舞,不停发出低鸣,释放出内在乍然迸放的渴望之火。有一天我还很稀罕地在地上一个洞里,看见一头紫色的土狼幼崽;我也在一个地方看见一头金光闪闪的瘦小胡狼;在另一个地方则看见一头才被遗弃不久的瞪羚宝宝,正咩咩叫着、发着抖,它的妈妈已经成了狮子的晚餐。

这一切都美极了,但是,就像秋天和死亡,春天和新的爱情也有它们自己的不安。每一天,我都能感受到一股新的逐渐增长的不安,从“瞪羚足迹”那里传来,从恩修那里传来,从布须曼年纪最大的人那里传来,也从达布和本那里传来。我不得不承认,春天绝不是一切完成的自然时刻,而是生命重新开始的时刻。

我自己很愿意再待久一点,这里还有那么多值得学习的东西和我想做的事。但我知道不能再这样做了,否则就会失去信用。生命中各种情境都有其内在和外在的独特形式,破坏了任何一种都会导致毁灭。

最后一个晚上,我们在空地边缘架起我们那张桌子,将礼物堆放在桌上,煮好咖啡,调上仅存的炼乳和糖,然后邀请所有布须曼人加入我们。当火红的夕阳又一次下山之际,我们送他们每人一份礼物。他们惊讶地接过礼物,好像做梦般不敢置信,同时也带着一抹忧伤,因为知道这是告别的时候了。他们安静地离开,只有恩修试图唱着我们已经非常熟悉的旅人之歌。

看着他们离去,本说:“他们很快也会离开了。”他向着遥远的南方挥挥手,那儿,一朵神明头像般的雷云正在黯淡的天空发出闪电。

“但是这些老人,他们怎么办呢?”我问,指着我们来时第一天早上所见到的那对老夫妇,他们现在正跟在其他人身后慢慢走着。

“他们会尽力而为,走到不能再走为止,”本回答,“但总有一天会走不动。那时,他们会聚在一起,彼此痛苦地流着泪,把所有能留下的食物和水留给他们,为他们建一座厚厚的刺棘棚,保护他们不受野兽攻击。然后,其余人流着泪,遵循着生命的法则,继续上路。或早或晚,也许在他们的水或食物还没用尽前,就会有一头豹子或者更可能是土狼闯进来,把他们吃掉。他们告诉我,那些从艰苦沙漠环境中幸存下来而活到很老的人的命运,一向都是如此。但他们无怨无悔。”

想起那两张满是皱纹的老脸上平静的表情,我几乎不忍卒听。

“他们自己知道吗,本?”我问。

“是的,他们全知道。他们以前也必须对其他比他们更老的人这样做。”他答道,突然转身走回火边,好像在黑暗中看到某个他不愿面对的阴影正缓缓出现。

我独自坐了一会儿,想着他刚刚告诉我的话。我们之所以能活在这个世上,是因为过去有人先活过了。那么,无论这个结局究竟是饥渴而死,还是被土狼吞食,又有什么区别?只要我们像这些满脸皱纹的谦卑老布须曼人一样,并未将我们的某个部分置于生命的整体性之上,就会有勇气面对死亡,并赋予它意义。

第二天一早我们拔营,所有布须曼人都挤在我们最后的火堆边看着我们。妇女们披上了鲜艳的新围巾。他们的目光追随着我们,似乎无法理解我们的行动,甚至在我的感觉里还有控诉的意味。我知道我们都很难过。我听到维扬低声对本说:“你知道吗?一名北方的老猎人有回告诉我,无论你在哪个地方的灌木林里扎过营,你就留下了自己的一部分在那里。我对这里的感觉正是如此,而且更甚于其他地方。”

我再度第一个出发,因为希望尽快结束离别的场面。就在我关上车门那一刹那,他们全部站起身来,挥着手,像我们第一次遇见恩修那个晚上他所做的那样。

我开车经过这群安静的小布须曼人身边时,他们全部站直了身子,双手高举在头上挥舞;而我也向他们挥手回应,感觉我那重新找回的童年正在心里逐渐消失。

我开车经过“啜井”,来到“啜井”后面的沙丘,在顶端停了下来,跨出车门向外回望,其余三部罗孚车正在穿越干涸的河道。在他们身后,我们的旧营地里已没有升起的烟,也没有任何人影或有人居住过的迹象。那里的沙漠看起来一成不变的空旷。

然而在闪亮的尖叶之后、无尽的红沙所带来的奇迹以及雨水滋润后长出的花朵和荆棘组构的浩瀚世界中,我内心的孩童开始和外表这个大人合二为一。沙漠不可能再是虚空的了,因为在那儿,我那颗属于布须曼人的心灵现在有了活生生的亲人和家园得以依归。

我跨回罗孚车,驶过沙丘顶端,开始展开艰辛而漫长的回到文明之旅,回到卡拉哈里无止尽的晴空之外的二十世纪。

扫描下方二维码直接登录“太图之声”手机版首页

往期回顾:2022年太图之声

返回顶部

返回顶部